Analyse préliminaire des Risques

Objectifs et mise en œuvre de l'Analyse préliminaire des Risques

L’analyse des risques induits par les installations envisagées dans le cadre d'un projet industriel sera menée par la méthode d’Analyse Préliminaire des Risques (APR).

Cette méthode respecte le principe de proportionnalité, défini dans l’article R512-1 du code de l’environnement, qui précise que « Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation ».

La méthode d’APR permet d’étudier les événements indésirables pouvant conduire à la libération des potentiels de danger de l’installation, de déterminer les causes possibles de ces accidents et de proposer des mesures de prévention et de protection. Les risques d’effets domino seront également étudiés.

Cette méthode permettra de mettre en évidence les scénarii d’accidents majeurs, et les phénomènes de dangers associés, résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, et entraînant, pour les enjeux identifiés, des conséquences graves.

La méthode est généralement mise en œuvre via un tableau d’analyse, réalisés en mettant en œuvre la méthodologie suivante :

- Identification des phénomènes dangereux pouvant se produire en cas d’accident, déterminés en se basant sur les potentiels de dangers présents dans l’installation et sur l’accidentologie,

- Détermination de l’évènement redouté central (ERC) pouvant mener à la réalisation du phénomène,

- Identification de l’enchainement des causes possibles pouvant mener à l’ERC,

- Détermination des effets des phénomènes identifiés,

- Evaluation des dommages possibles sur les enjeux et de la probabilité d’occurrence des phénomènes, menant à une

première cotation en probabilité et gravité du scénario. Cette première estimation est réalisée avant prise en compte de mesures de maitrise des risques, et se base sur les points définis

ci-après :

- L’évaluation des dommages considérant les effets possibles du phénomène et les distances de ces effets estimées en prenant en compte le degré d’importance en termes qualitatifs et quantitatifs des potentiels de dangers mis en jeu,

- L’évaluation de la probabilité d’occurrence considérée comme la fréquence d’apparition des causes susceptibles de mener au phénomène,

- Définition de mesures de maitrise des risques. Ces barrières de sécurité sont constituées par deux ensembles

distincts et complémentaires :

- Les mesures de protection sont mises en place pour réduire l’intensité, et par corollaire, la gravité du phénomène dangereux lorsqu’il est survenu ;

- Les mesures de prévention sont mises en place pour réduire la probabilité d’apparition des causes primordiales conduisant à un événement redouté central et au phénomène dangereux induit.

- Estimation de la probabilité d’occurrence et de la gravité après mise en place des mesures, pour chaque scénario. Cette estimation mène à une nouvelle cotation.

- Choix des scénarii retenus, car susceptibles d’induire des conséquences graves sur les enjeux. Le choix sera donc réalisé en prenant en compte les dommages possibles induits par le phénomène dangereux.

Ces scénarii seront étudiés dans le cadre de l’analyse détaillée des risques, dont la méthodologie sera présentée dans le paragraphe suivant.

Analyse des accidents potentiels induits par les installations

L’analyse des accidents potentiels induits par les installations, retenus à l’issue de l’APR, sera réalisée par cotation de leur probabilité d’occurrence, gravité et cinétique. Seront pris en compte les évènements dont les effets sont susceptibles d’atteindre les tiers et d’engendrer des effets dominos.

La démarche d’évaluation détaillée consiste à :

- Caractériser les barrières de sécurité (mesures de maitrise des risques) ;

- Caractériser l’intensité du phénomène pour examiner le champ possible de ses conséquences ;

- Caractériser la gravité des conséquences sur les vies humaines en fonction de l’intensité et des protections atténuantes ;

- Caractériser la probabilité d’apparition des causes des accidents compte-tenu des mesures de prévention en place ;

- Caractériser la cinétique d’évolution des phénomènes pour vérifier l’adéquation des mécanismes de sécurité et de secours prévus ;

- Classement des accidents, selon une grille Probabilité / Gravité, afin de caractériser le risque et la nécessité de mettre en place des mesures supplémentaires.

La méthodologie est détaillée pour chaque étape ci-après.

- Caractérisation des barrières de sécurité

Les barrières de sécurité définies lors de l’APR seront caractérisées en termes de performance et de niveau de confiance, afin d’être prises en compte dans l’appréciation des différents paramètres de modélisation des phénomènes dangereux, et de pouvoir appliquer un facteur de réduction de la probabilité d’occurrence des causes sur lesquelles elles agissent.

- Caractérisation de l’intensité des phénomènes

En fonction des différents phénomènes observés, les distances d’effets seront déterminées pour qualifier l’ensemble de chacun des phénomènes. Ces distances d’effets sont calculées en référence aux règles normées ou relatives à l’état de l’art dans le domaine. Les effets des scénarii d’accident retenus seront ainsi modélisés (effets thermiques, de surpression, toxiques).

Les valeurs de référence des seuils d’effets à considérer en fonction des phénomènes dangereux concernés, pour les hommes et pour les structures, sont répertoriées dans l’arrêté du 29/09/05.

A noter que les mesures de protection agissant sur l’intensité des phénomènes sont directement intégrées dans les paramètres de modélisation. Leur effet est donc directement traduit dans les distances d’effet modélisées.

- Caractérisation de la gravité des phénomènes

Pour l’estimation de la gravité, qui combine l’intensité des effets avec la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées, il est considéré que les personnes sont non protégées par des mesures constructives et non mises à l’abri lorsque la cinétique ne le permet pas.

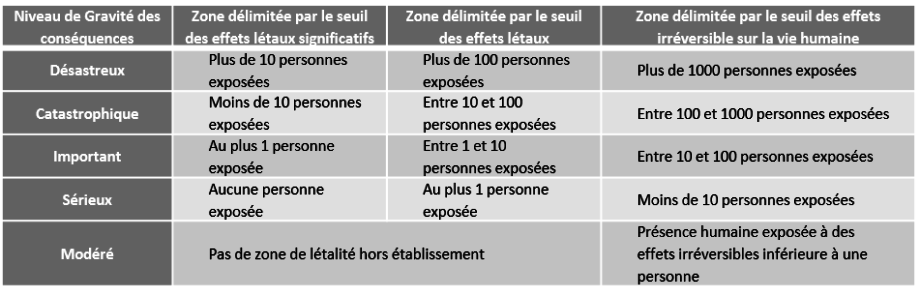

L’échelle de classement est celle de l’arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation (tableau fourni ci-après).

4. Caractérisation de la probabilité d’occurrence des phénomènes

La probabilité d’occurrence de chaque phénomène dangereux sera qualifiée en prenant en compte :

- La probabilité d’occurrence des causes initiatrices du phénomène, avant mise en place de mesures de prévention.

Celle-ci a été évaluée en tenant compte de :

- La fréquence de mise en œuvre du procédé, des produits ou machines représentant la source du danger,

- Les quantités présentes de produits dans les installations en fonctionnement normal et leur localisation, ainsi que la proximité entre elles des sources de dangers, considérées afin d’évaluer la probabilité que la réalisation d’une cause conduise à un phénomène dangereux,

- Du retour d’expérience, dont l’analyse a permis d’identifier certaines causes en particulier comme sources fréquentes d’accident ;

- De bases de données concernant les fréquences d’apparition de certaines causes d’accidents ;

- La présence des dispositions de prévention et leur performance, qui permettent d’appliquer un facteur de diminution de la fréquence d’apparition de la cause sur laquelle la barrière agit. Cette caractérisation se déroule par une approche qualitative et conservative, au regard de la connaissance des mesures de prévention et de leur atténuation raisonnablement estimée sur l’occurrence de la cause.

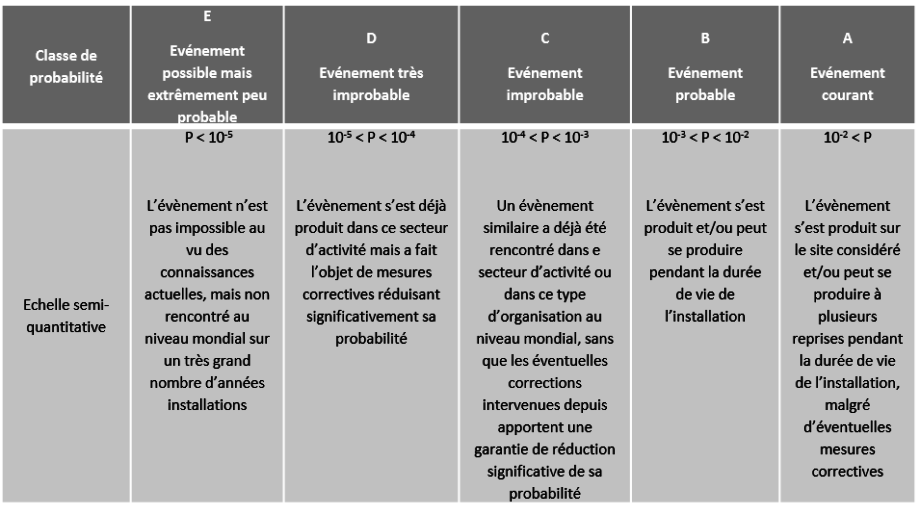

L’échelle de classement de la probabilité d’occurrence de chaque scénario sera ensuite évaluée de manière quantitative, en considérant le tableau suivant issu de l’arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation :

5. Caractérisation de la cinétique des événements

Il s’agit de caractériser les éléments de cinétique d’évolution des phénomènes dangereux et de propagation de leurs effets, afin de vérifier l’adéquation des mesures de protection et de prévention mises en place, et de définir les nécessités en termes de planification et de nature des mesures à prendre à l’extérieur du site. La performance des barrières de sécurité doit donc être en relation avec cette cinétique.

Les hypothèses de modélisation des phénomènes dangereux de la présence étude prennent en compte la cinétique d’évolution au travers des simulations faites par des logiciels spécifiques ou au travers d’hypothèses de déroulement d’étape justifiées.

6. Prise en compte des effets dominos

Lors de la modélisation des phénomènes, seront pris en considération les autres potentiels de dangers à proximité de la zone d’origine du phénomène dangereux, afin d’appréhender la possibilité et le cas échéant les conséquences d’un effet dominos.

A ce titre, l’intensité et les distances d’effets des phénomènes seront considérés, afin de déterminer si les potentiels de dangers situés à proximité de la zone de réalisation du phénomène seront atteints par des seuils d’effets dominos.

7. Bilan des phénomènes dangereux et classement des accidents majeurs

La dernière étape est destinée à présenter la synthèse de la hiérarchisation réalisée des différents accidents identifiés, en fonction des modélisations de leurs effets et de leurs probabilités d’occurrence.

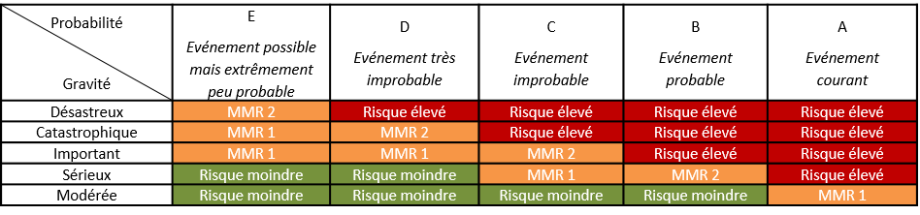

Pour cela, les scénarii feront l’objet d’un positionnement dans la grille figurant à l'annexe III de l'arrêté du 29/09/05 modifiant l'arrêté du 10/05/00, dite grille MMR (matrice de criticité) :

Les cases en rouge du tableau correspondent à un risque élevé, présumé trop important dans le cadre d’un nouveau projet, et devant induire une modification du projet.

Les cases en orange correspondent à des accidents pour lesquels des mesures ont été mises en place. Il ne doit pas y avoir plus de 5 accidents dans cette zone, sinon le risque est considéré comme inacceptable.

Les zones vertes correspondent à un risque plus faible.

Cette étape de classement permet de démontrer que les risques résiduels, après la réalisation d'éventuelles mesures complémentaires, seront maîtrisés à un niveau acceptable

Faites appel à nos experts en Risques Industriels

Nos équipes d'experts sont présentes au sein de quatre agences pour répondre au mieux à vos besoins.

Sachez que nous nous tiendrons disponibles pour pouvoir échanger efficacement avec vous.

N'hésitez pas à nous contacter au 09 72 17 46 02, via info@elvia-ingenierie.fr ou via les adresses spécifiques :

Nos pôles régionaux : une présence nationale et francophone

Chez Elvia Ingénierie, nous avons structuré notre organisation autour de pôles régionaux afin d’assurer proximité, réactivité et accompagnement local sur l’ensemble du territoire français, ainsi qu’en Belgique, en Suisse et dans les DOM-TOM. Nos équipes se déplacent régulièrement dans chaque région pour garantir un suivi personnalisé et une parfaite connaissance du terrain.

Pôle régional Grand OuestBasé à Rennes Le pôle Grand Ouest couvre la Bretagne, les Pays de la Loire et la façade atlantique. Il assure également le suivi de nos clients en Suisse romande, où nous accompagnons plusieurs acteurs du secteur industriel et tertiaire. grand-ouest@elvia-ingenierie.fr |

Pôle régional Grand Nord – BelgiqueBasé à Lille Le pôle Grand Nord intervient dans les Hauts-de-France et en Belgique francophone. Il accompagne nos clients dans la mise en œuvre de solutions techniques et de projets transfrontaliers à forte valeur ajoutée. grand-nord@elvia-ingenierie.fr |

Pôle régional Centre-Est – BourgogneBasé à Troyes Ce pôle intervient dans le quart Est de la France, de la Bourgogne au Loiret, en passant par la Champagne. Il accompagne nos clients industriels et institutionnels dans la conception et le suivi de leurs projets techniques. centre-est@elvia-ingenierie.fr |

Pôle régional Massif CentralBasé à Brive-la-Gaillarde Situé au cœur du territoire, le pôle Massif Central couvre les régions d’Auvergne et du Limousin. Il assure un accompagnement de proximité et une grande réactivité sur les projets multi-secteurs. auvergne@elvia-ingenierie.fr |

Pôle régional Île-de-France – Centre – Normandie – DOM-TOMBasé à Cachan (Paris) Nos équipes assurent la coordination des projets sur la région parisienne, le Centre-Val de Loire, la Normandie et les territoires ultramarins. Ce pôle pilote également une grande partie des activités transversales nationales. idf-centre@elvia-ingenierie.fr |

Pôle régional Grand Est – SuisseBasé à Strasbourg Notre équipe du Grand Est intervient en Alsace, Lorraine et sur l’ensemble du bassin rhénan. Grâce à sa proximité avec les marchés transfrontaliers, elle développe également des collaborations en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg. grand-est@elvia-ingenierie.fr |

Pôle régional Sud-OuestBasé à Bordeaux Notre pôle Sud-Ouest couvre la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie Ouest. Il se distingue par sa proximité avec les grands acteurs du secteur aéronautique, énergétique et du BTP. |

Pôle régional Sud-EstBasé à Montpellier Actif sur la région PACA et l’Occitanie Est, ce pôle accompagne nos clients sur des projets à forte technicité. Il assure un lien étroit avec les acteurs du sud méditerranéen. |

Pôle régional Rhône-AlpesBasé à Lyon Cœur économique majeur, ce pôle intervient sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes. Il concentre une partie de nos activités d’ingénierie appliquée, d’études techniques et de suivi de chantiers. rhone-alpes@elvia-ingenierie.fr |

Une couverture nationale, une proximité locale

Grâce à nos 9 pôles régionaux, Elvia Ingénierie intervient sur l’ensemble du territoire national et dans les régions francophones voisines. Nos équipes sont mobiles, expérimentées et coordonnées depuis notre siège en Île-de-France, garantissant une réactivité et une qualité de service homogène partout en France et à l’étranger.